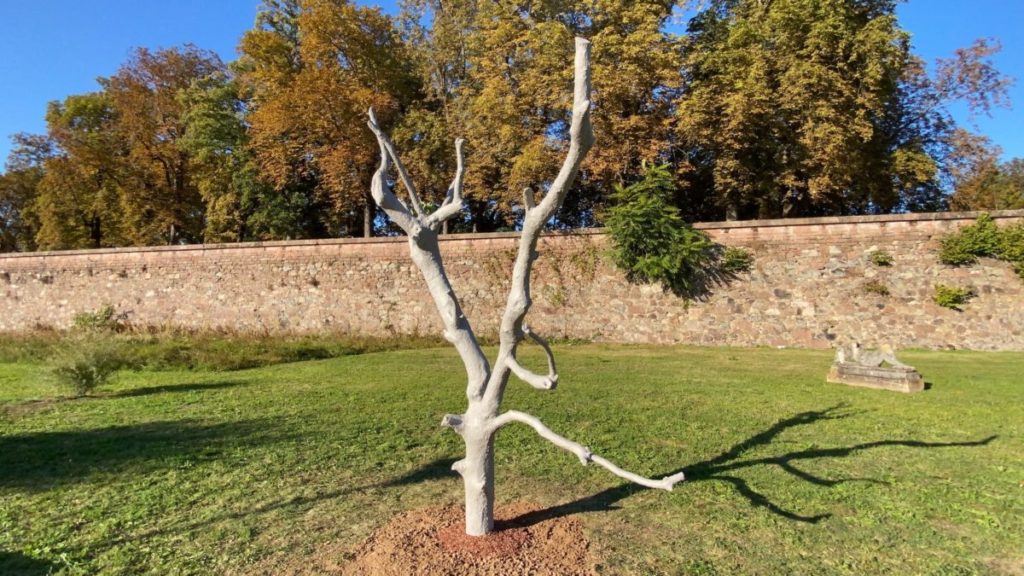

INSTALLATION SONORE . SCULPTURE

Un arbre semble couvert de béton. Un son profond et grave est émis à chaque fois que les forêts du monde perdent définitivement, à cause de la déforestation massive et de l’implacable artificialisation du monde, une superficie correspondant à la surface du lieu dans lequel l’oeuvre est exposée.

Ce procédé permet de donner corps à cette vertigineuse statistique : actuellement, un hectare de forêt disparaît de la surface du globe toutes les 1,11 secondes.

Mais, de cet arbre sinistre jaillit une petite branche provenant d’un petit arbuste bien vivant: un arbousier (arbutus unedo). Plante pyrophile, les graines de l’arbousier se réveillent au contact du feu, lui permettant de repousser dans des espaces dévastés par des incendies.

NB : Cette oeuvre fait partie du cycle Demain c’est loin, elle peut être exposée avec les quatre oeuvres : Scintillements, Sans faire de vagues…, Enapolis, Printemps Silencieux

_______________________

Crédits :

Direction artistique, conception : Gaëtan Gromer

Fabrication : Gaëtan Gromer, Nicolas Schneider

Électronique : Benoît Jester

Production : Les Ensembles 2.2

Avec un remerciement particulier à Claude Peter

Avec le soutien de la ville de Sélestat

Photos : ©Gaëtan Gromer